Wie man Kairos architektonisch in eine Edge-AI-Plattform integriert

TL;DR Aurea Imaging integriert Kairos in eine Edge-AI-Plattform zur Optimierung der Software- und …

Viele verwechseln Open Source mit Souveränität. Beides gehört zusammen – aber das eine garantiert nicht automatisch das andere.

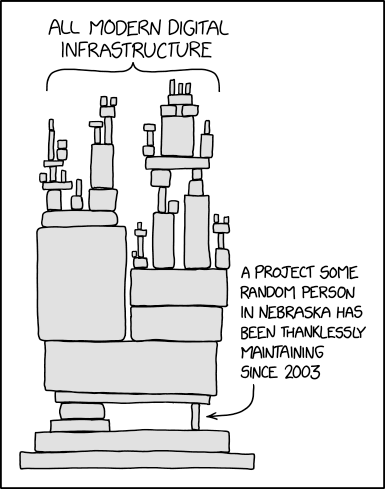

Das bekannte XKCD-Meme, das eine riesige, wackelige digitale Infrastruktur zeigt, die auf einem winzigen Software-Baustein ruht, den „irgendeine Person in Nebraska seit 2003 still pflegt", ist mehr als eine humorvolle Karikatur. Es ist eine präzise Zustandsbeschreibung unserer digitalen Gegenwart – und eine Mahnung an alle, die glauben, dass Open Source automatisch Sicherheit, Kontrolle oder gar Unabhängigkeit bedeutet.

Denn die Realität ist: Der Code ist frei, die Abhängigkeit bleibt.

Open Source gilt als Inbegriff technologischer Freiheit. Jeder kann den Code sehen, verändern, weiterentwickeln. Die Idee dahinter: Transparenz schafft Vertrauen, Vertrauen schafft Stabilität, Stabilität schafft Souveränität.

In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die meisten Open-Source-Komponenten, auf denen kritische Systeme laufen – von Kubernetes über OpenSSL bis hin zu log4j – werden von kleinen, oft überarbeiteten Teams gepflegt. Viele dieser Projekte basieren auf unbezahlter Freiwilligenarbeit oder minimal finanzierten Maintainers, die eine Infrastruktur am Laufen halten, auf der Milliardenwerte ruhen.

Das ist kein technologisches, sondern ein strukturelles Problem. Denn Souveränität – ob individuell, unternehmerisch oder staatlich – entsteht nicht durch Zugang, sondern durch Verantwortung. Und Verantwortung entsteht nur, wenn Ressourcen, Prioritäten und Ownership klar verteilt sind.

Europa spricht gern über „digitale Souveränität". In Strategiepapieren, auf Gipfeln und in Förderprogrammen wird das Schlagwort inflationär benutzt – meist ohne klare Definition.

Oft ist gemeint: „Wir wollen nicht abhängig sein von US-amerikanischen Hyperscalern oder chinesischen Plattformen."

Das ist verständlich, aber zu kurz gedacht. Denn Souveränität lässt sich nicht per Dekret herstellen. Sie ist kein politischer Zustand, sondern ein technologisch-organisatorischer Prozess.

Die entscheidende Frage lautet nicht: „Wer besitzt die Software?", sondern: „Wer versteht, betreibt und entwickelt sie?"

Europa hat lange auf proprietäre Systeme gesetzt, dann Open Source entdeckt – aber die entscheidende Schicht dazwischen, nämlich nachhaltige Pflege und operative Kompetenz, oft ignoriert.

Das Ergebnis: Viele europäische Organisationen hosten heute Open-Source-Software in amerikanischen Clouds, ohne eigene Build-Chains, ohne reproduzierbare Deployments, ohne Verständnis für die Abhängigkeiten in ihrer Software-Lieferkette.

Die Codebasis ist offen – aber die Souveränität liegt anderswo.

Der Begriff „Software Supply Chain" hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, spätestens seit den Angriffen auf SolarWinds und log4j. Was früher als nerdiges Randthema galt – Dependency Management – ist heute ein zentrales Governance-Problem.

Die Realität: Kein modernes Unternehmen, keine Behörde, kein Start-up entwickelt Software vollständig selbst. Jede Applikation besteht aus Hunderten, oft Tausenden von Abhängigkeiten – Bibliotheken, Frameworks, Tools, Container–Images.

Jede einzelne davon ist potenziell ein Angriffsvektor oder eine Betriebsrisikoquelle.

Und hier zeigt sich der eigentliche Widerspruch: Open Source soll Freiheit schaffen, führt aber oft zu unkontrollierter Abhängigkeit. Nicht, weil Open Source unsicher wäre – sondern weil Organisationen sich der Verantwortung entziehen, diese Abhängigkeiten zu verstehen, zu pflegen und aktiv mitzugestalten.

Souverän ist nur, wer weiß, worauf er steht.

Europa ist ein exzellenter Nutzer, aber ein schwacher Pfleger von Open Source.

Zahlreiche Behörden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen setzen massiv auf Open-Source-Software, von Linux über PostgreSQL bis zu Kubernetes. Aber nur ein Bruchteil trägt systematisch zur Weiterentwicklung bei.

Das liegt nicht an fehlendem guten Willen, sondern an strukturellen Fehlanreizen.

Forschung wird für neue Erkenntnisse belohnt, nicht für Wartung.

Unternehmen finanzieren Features, nicht Stabilität.

Staaten fördern „Leuchtturmprojekte", nicht nachhaltige Pflege.

Das Resultat: Die tragenden Komponenten der europäischen IT-Landschaft sind oft genau jene „Projekte aus Nebraska" – metaphorisch gesprochen – die hierzulande einfach vorausgesetzt werden.

Das gefährdet nicht nur Sicherheit und Resilienz, sondern auch Innovationsfähigkeit. Denn wer Systeme nicht versteht, kann sie auch nicht souverän weiterentwickeln.

Ein weit verbreitetes Missverständnis lautet: Digitale Souveränität bedeutet, dass Software „aus Europa stammen" muss.

Das ist politisch populär, aber technisch irrelevant.

Entscheidend ist nicht der geografische Ursprung, sondern der operative Zugriff. Ein Unternehmen oder Staat ist digital souverän, wenn es:

Ein Kubernetes-Cluster auf AWS ist nicht automatisch unsouverän – aber es wird es, wenn niemand im Unternehmen weiß, wie man denselben Stack unabhängig aufbaut.

Ebenso kann eine Software aus den USA Teil einer souveränen Infrastruktur sein, wenn sie transparent, reproduzierbar und überprüfbar ist.

Souveränität ist also kein Herkunfts-, sondern ein Kompetenzthema.

Open Source wird oft romantisiert – als Gemeinschaftsprojekt, als Ausdruck digitaler Solidarität. Doch in der Realität ist es vor allem ein Governance-Modell.

Es regelt, wie Macht, Verantwortung und Kontrolle in Softwareprojekten verteilt sind.

Und genau das macht es wirtschaftlich interessant – aber auch komplex.

Unternehmen und Staaten, die Open Source einsetzen, ohne diese Governance-Strukturen zu verstehen, handeln im Blindflug. Sie verlassen sich auf „die Community", ohne zu wissen, wer diese Community ist, welche Interessen sie hat, wie Entscheidungen fallen, wer Maintainer ersetzt, wenn jemand ausfällt, und wer Sicherheitslücken schließt.

Ein souveräner Umgang mit Open Source bedeutet deshalb:

Das kostet Geld, aber kein Vergleich zu den Kosten von Ausfällen, Sicherheitsvorfällen oder vendor lock-ins.

In Europa hat sich langsam die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Staat nicht nur Regulator, sondern auch Akteur ist. Projekte wie Gaia-X, die European Open Source Cloud Foundation oder das Sovereign Tech Fund zeigen, dass es ein wachsendes Bewusstsein für die strukturelle Bedeutung digitaler Abhängigkeiten gibt.

Doch viele Initiativen bleiben halbherzig.

Sie fördern kurzfristig, evaluieren langfristig, handeln bürokratisch und denken politisch. Das ist das Gegenteil dessen, was nachhaltige digitale Ökosysteme brauchen.

Souveränität entsteht nicht durch Förderbescheide, sondern durch operative Exzellenz.

Der Staat muss verstehen, dass Open Source kein Wohlfahrtsprogramm ist, sondern kritische Infrastruktur. Und kritische Infrastruktur braucht Wartung, Monitoring, Redundanz – und vor allem verlässliche Finanzierung.

Europa braucht eine „Public Digital Maintenance Policy" – eine strukturelle, langfristige Finanzierung zentraler Open-Source-Komponenten, ähnlich wie bei Straßen, Energie oder Wasser.

Denn digitale Infrastruktur ist heute nicht weniger lebensnotwendig.

Die Cloud hat den Diskurs um Souveränität verschärft – und zugleich entlarvt.

Wer über „Cloud-Souveränität" spricht, meint oft „Cloud-Unabhängigkeit". Doch das ist illusorisch. Selbst „souveräne Clouds" basieren auf internationalen Software-Stacks – von Linux über OpenStack bis Terraform – und nutzen global standardisierte Technologien.

Souveränität in der Cloud bedeutet also nicht Isolation, sondern Beherrschbarkeit.

Es geht um Reversibilität, Interoperabilität, Transparenz und Kontrolle.

Eine Organisation ist souverän, wenn sie:

Das ist kein nationalistisches Projekt, sondern eine Frage von Governance und Engineering-Kultur.

Die technologische Abhängigkeit Europas ist nicht primär das Ergebnis externer Dominanz, sondern interner Bequemlichkeit.

Komplexe Systeme werden gern „outgesourct", um Risiken zu vermeiden – und damit genau das Gegenteil erreicht.

Viele Unternehmen verwechseln Effizienz mit Souveränität.

Ein Managed Kubernetes Service ist effizient – aber nur souverän, wenn man die Architektur auch selbst betreiben könnte.

Ein globaler Cloud-Anbieter ist skalierbar – aber nur souverän, wenn der Wechsel technisch und organisatorisch möglich bleibt.

Souveränität ist kein Luxus, sondern eine Versicherung gegen Kontrollverlust.

Und wie jede Versicherung kostet sie, wirkt aber erst, wenn es zu spät ist.

Was also tun? Die Antwort liegt nicht in Isolation, sondern in Struktur. Europa muss seine digitale Souveränität nicht erfinden, sondern organisieren – auf drei Ebenen:

Technisch:

\

\

Ökonomisch:

\

\

Kulturell:

\

Open Source und Souveränität gehören zusammen – aber nur, wenn man sie aktiv miteinander verbindet.

Freiheit ohne Verantwortung ist Naivität.

Souveränität ohne Offenheit ist Isolation.

Die Kunst liegt im Gleichgewicht: offen, kollaborativ und zugleich kontrolliert, nachvollziehbar, belastbar.

Das XKCD-Meme ist deshalb nicht nur lustig, sondern tief wahr:

Die moderne Welt steht auf den Schultern weniger, oft unsichtbarer Menschen.

Wenn wir digitale Souveränität ernst meinen, müssen wir dafür sorgen, dass diese Schultern nicht mehr allein tragen.

Das ist keine Frage der Ideologie, sondern der Stabilität unserer Gesellschaften.

Und Stabilität entsteht dort, wo Verantwortung geteilt, nicht delegiert wird.

TL;DR Aurea Imaging integriert Kairos in eine Edge-AI-Plattform zur Optimierung der Software- und …

TL;DR Der CNCF Cloud Native Sustainability Month 2025 in Tokio beleuchtet die wachsende Bedeutung …

TL;DR Kyverno hat an dem ContribFest während KubeCon + CloudNativeCon North America teilgenommen, wo …